蒲苇韧如丝,“作我”如磐石 ——倾听蒲国昌老师小记

蒲苇韧如丝,“作我”如磐石

——倾听蒲国昌老师小记

上篇:蒲老的艺术之路

在蒲老“开门见山”的居室里,我们的访谈也开门见山。蒲老的居室听闻都是蒲老亲手布置,绿植点缀,生机盎然,虽然不大,却优雅时尚,几束插在陶器中的蒲草,苍苍逸逸,正显古朴之意。

笔者:说句实话,我看不懂您的当代作品,除了《人人》系列,那些“不能隔离又无法亲近的人”深深触动了我。或许目前我们的状态是如此,在一段段关系中难受,既无法敞开心扉,又隔绝不了。这是为什么要登门拜访您,唯有亲见,才能感受到这里的气息。

蒲老:《人人》系列算是我一个时期的作品。九十年中期,我强烈感受到社会上好的坏的都释放了出来,人被物质异化,人反而被机器带来的物质所控制。人与人之间很难推心置腹,很难真诚对话。所有的人在热闹中孤独。记得有一次在南京,一个朋友说,现在那么方便,不是有手机吗?有事打个电话就好呀,怎么会感到孤独?!

笔者:有了手机更孤独啊。现在的人都在低头玩手机。哪怕聚会,也是各玩各的手机。

蒲老:你说得很对。我当时对他说出这样的话,也感到很惊讶。(笑)孤独主要是精神层面的,愈独立、愈个性的人,愈孤独。

笔者:虽然我现在在当代艺术美术馆工作和服务,我依然不是很懂什么是当代艺术,我们的观众有时候也说看不懂,我也不知道如何解读,可否请蒲老为普通的观众讲讲什么是当代艺术,好吗?

蒲老:你说的“解读”二字是当代艺术的活动中很重要的观看方式,它需要用自己的生命历程去参与和解读。当代艺术作品可以是多义的。观众看了以后可能很难理解,会有很多疑问。对观众来说,这种不理解正是一种阅读的过程。古代艺术、传统艺术大多数是被动接受的,而当代艺术却需要直接沟通,它不美,让你不高兴,甚至不喜欢,当代艺术的魅力,像摇滚,要互动和交流。摇滚乐不给你设板凳,需要你和它共同嗨起来,希望读者参与,而不是顶礼膜拜。

如何解读?它给你提出问题,你看不懂,你为什么看不懂,你自己就会探个究竟。当代艺术欣赏的过程是带着问题寻求答案,一百人有一百个答案。当代艺术的迷人之处,就在于观众参与,是你的思维,你的观念,和作者提供给你的线索完成最后的意义。有时办展,在展厅里面,如果让我来解释一幅画,也是为难,因为一解释,就界定和限定了你的观念。所以,最好还是自己去参与和领悟。

笔者:我在书上看过您早期的作品,和现在比较起来,可谓风格迥异,可否为我们简单分享一下您的艺术之路?

蒲老:我1953年进入中央美术馆学院,1959年毕业于中央美术学院版画系,因为反右运动,本来只需要读五年的书读了六年,后来我被分配到贵州。

一谈到贵州的艺术家的作品,大家想到的是少数民族山山水水,花花绿绿的服饰,奇奇怪怪的风土人情,会给贵州艺术家贴上很多标签,我承认一个艺术家肯定会受到地域的影响,但是我思考的问题绝不仅仅限于这个地方。贵州也进入了现代社会,贵州艺术家接触的问题和全国艺术家接触的问题基本上是共进的,贵州不是和时代脱节的原始社会。

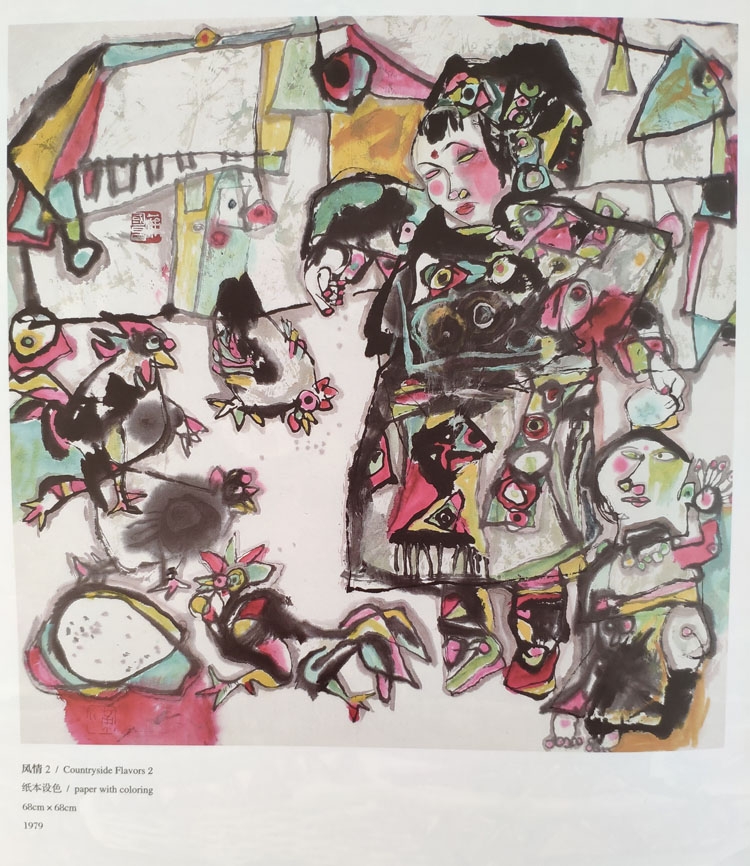

我的艺术道路和我的生命状态是联系在一起的,我的生命状态是和这个时代紧密联系在一起的。在我的艺术作品当中,也能看到时代的脉络,表达我的生命在整个时代当中的一个历程。“四人帮”的倒台,让我感觉生命得到了一次新的释放,非常的兴奋,感觉未来充满了希望,会非常美好,那时期用了很多的大红大绿,运用了现代的一些东西,也运用了民族的东西,形成了一批风情性比较强的作品,还有戏曲,整个的画面充满了律动,风格是非常张扬的,色彩也非常鲜艳,我称那个时期为生命的狂欢时期。

在那个时期没有了政治压力,整个社会的人的人性得到释放,到九十年代中期我强烈感受到社会上好的坏的都释放了出来,人被物质异化,人反而被机器带来的物质所控制,唯利是图,一切向钱看齐,人与人的关系发生了很大的变化,甚至发生了本质变化,我开始创作一批有关人的异化、人和人际关系被异化的水墨画。这批作品排除了表达生命狂欢的艳彩与律动的张扬,都是以黑白为基调,有一种抑郁的悲剧色彩。

进入新世纪以后,有一个转折,我画了《蚊子》系列,那个时期,很多画家都是为了钱而作画,艺术作品里看不到艺术家在场,他们为了迎合市场失去了自己,市场是需要的,但是不能为了迎合市场去做画,一件艺术作品应该是艺术家的生活状态、思想状态、精神状态的体现。这个区别是很明显的,你是迎合市场的,还是发自内心的创作,泾渭分明,一看就知晓。花鸟画历来主要是个把玩的小玩意,有花有鸟,确实好看,放家里赏心悦目,但是在艺术过程当中,我出现了逆反心理,我也画花鸟,但是我选择的题材是完全不一样的,我选择了画蚊子,我画的蚊子体量很大,有一丈二,所以你不可能把玩它,却也不能无视它,蚊子成了我精神的载体、人格载体、思想载体、观念载体——我拒绝把玩!我近期在南京、天津等城市开了一些个展,我的个展都是大体量的。

笔者:现在当代艺术新人辈出,作品十分丰富,我们美术馆就收藏了许多中年前的当代艺术作品,如果让您评价一幅作品,您会从哪些方面去评定?在艺术市场化的今天,您有什么话要说?

蒲老:一幅好的画,首先艺术家要在场。其次,艺术家整体的修养、修为,作为他精神站在哪个层面,很重要。

记得世纪初,曾经在美协召开的一次会议上,有人说中国艺术已经进入一个产业化的新阶段,将来看一个艺术家的成就大小就是看产值,我不同意此看法。未来全部体现在经济上的话,艺术就堕落了,取消了艺术向深度发展,我在会上说,我以后不卖画了,以后我就作大体量的画,作为一个艺术家必须有一种使命感,应该为这个时代艺术的发展,小至一点一线,大至观念思想都应作出应有的贡献,推动艺术在这时代向前发展,不然等到我们的下一代来看我们的画就会发现,这一代画家是不作为的一代。

当代艺术的发展现在已到了拐点,当代艺术从观念到观念已变成了一种空洞性的东西,纯粹是一种推理,没有作者的生活体会和体验,也没有与人日常密切相关联的内容。一直是从理性到理性,从文本到文本,变成了一个推理游戏,是不是艺术家本人的感情世界不重要?当代艺术是不是要让情感退场?我感觉到了应该反思的时候了。

笔者:是不是可以这样认为,艺术不能只有形式和观念,更需要艺术家本人注入真实的情感?很多人都认为艺术家是十分感性的,请问您如何平衡感性和理性?

蒲老:我的理性是以体验作为起点的。艺术家必须有理性才能深得进去。除了感情的宣泄,还要有永恒的力量。人家说我的画幽默,其实幽默背后是带有悲剧色彩的,痉挛的,神经质的,一点一画,拉出来的一根线,在我眼中都是一种精神的载体,一种内在的力量,都是我精神的附着物。不过我早期的作品很感性,戏曲,风情,宣泄,有一种解放感,“四人帮”倒了以后的轻松,体现在色彩,律动,一种狂欢的宣泄,理性的东西非常少。

笔者:您说的这种永恒的力量,在我看来就像清醒时说的情话,更打动人。当然,也有评论家说,您的艺术里边有很多理性的成分,这种感性下面潜藏的理性,像火山休眠一样,在关键时刻会释放。

下篇:蒲老的人生伏笔

在和蒲老聊天的短短两个小时里,蒲老数次提到一个词:伏笔。伏笔在蒲老的口中宛如一颗颗最饱满的种子,一朵朵最美丽的花。尽管他没有用色彩来渲染和形容,但是我听出了自豪和骄傲。那是一种对自我的肯定,对命运的抉择无悔,一种无心插柳却洞见了未来的笃定。

谈人际关系:“人不可知,很可怕,我对人失望,所以毕生恪守自我,不想对自己失望。”

蒲老给我讲了两个故事。

第一个故事是六祖的故事。他说:“六祖修行精进,师父要把衣钵传给六祖,传了以后却叮嘱六祖,让他连夜乘船逃跑,因为他不想六祖被其他师兄弟加害。我心里想,六祖算是成佛了,其他人就算没有成佛,也算半人半佛,半人半佛尚且如此,凡夫俗子又能如何?所以我怕人,更怕人际关系,不会交际应酬,一切都写在脸上,不会应酬,很怕应酬,很怕和人打交道。在现实生活中,可能非常需要和这个人搞好关系,可是说着说着,可能就得罪人了。那是没有办法的事。我的父亲曾是华西医科大学毕业的高材生,早期在政府部门当官,我的弟弟主攻农学,后来在内蒙古农科所工作,他们的性格也是横平竖直,有一说一,耿直真实,从来没有在人际关系上得到过什么嘉许,难道性格也会遗传吗?”

他说到这里的时候,我真想为这个家族鼓掌。性格不会遗传,但是家风和世界观会影响孩子。在我心中,蒲老是一位真正的谦谦君子。记得有一次一群艺术家聚会,蒲老也在,我帮忙倒茶、拍照。热闹散场后,竟然在晚上10点收到蒲老的信息,是一句真诚的“谢谢”!唯有他记得一个非常普通的学生做的一点点小事。我受到深深的鼓舞,这样细腻温暖的人,绝对不是坏脾气的人。

第二个故事是蒲老当系主任的故事。在大学任教的时候,蒲老曾是系主任,身在岗位上的他,一心一意想要真正提高整个美术系的水平。他为人做事,只看事情本身,作品本身,绝对不会以名利地位等标签来划分,所以,他也不会因为某人资历老就觉得他作品一定好,也不会因为某人初出茅庐就觉得他的东西一定不行,这样一来,这个系主任就得罪了不少人,告他状的人络绎不绝。蒲老说:“我干脆就不当了。我当不了他们心中理想的系主任。努力过,行不通,至少我还是我!”

我人生的伏笔之一:董克明

因为每次见到蒲老,都是和夫人成双成对,伉俪情深,令我们80、90后好生羡慕。他们一个穿着酷酷的T-shirt,牛仔裤,红色球鞋,一个穿着雅净端庄的套装或者连衣裙,挺拔活力的老男孩配上仙气飘飘的皓发皎颜,简直是天生一对神仙眷侣。

我问他:“请问您和夫人如何经营爱情?”

蒲老笑了:“她绝对是我的人生伏笔之一!我终生感谢她!没有她的支持,就没有我的今天。董克明是解放前重庆银行行长家的千金,却跟了不会交际、不会赚钱的我。我的每一个决定,都离不开她的支持。九十年代初,是赚钱的大好时机,可是我拒绝了许多机会,有个房开商一直追着要高价垄断我的画,跟了我七八年,我在最困难的时期都没有考虑接受。因为我觉得他不是真懂我的画。不是真懂,我的画在某一天就会被践踏。虽然在现实生活中,我也有很绝望的时候,但是那个时候,我都在想,就算死前还有最后一口气,我也要亲手烧掉我自己的画。我特别感谢董克明懂我,不像有的艺术家的妻子,总是推促着先生去卖画,去卖个好价钱。所以,我觉得特别荣幸。记得有一次,一位台湾画商想要支持我去北京发展,跟我谈了许久,条件丰厚,我拒绝了。在送画商去机场的路上,画商一再游说,不但应允全力以赴推广我的画,还说到了未来国际的发展,最后一刻,画商竟然直接掏出一叠厚厚的美金,希望我们回心转意,董克明和我都毫不犹豫地拒绝了。虽然那个时候,作为母亲的董克明还要忧心孩子的身体和环境,却依旧毫不动摇支持我的初心。”

听到这里,我的眼睛湿润了。董克明老师是蒲老的“林妹妹”,而在艺术的大观园里,蒲老何尝不是心性高洁世无双的“林妹妹”。她懂蒲老一辈子的“不合时宜”,在纷争芜杂的时代里,坚守了最本真的自己,这样的人生伏笔,多么精彩。

我的人生伏笔之二:黄永玉、王式廓、李斛

1937年元月,蒲国昌生于四川成都。从小爱看川剧,看杂技,看连环画……热爱一切跟艺术相关的东西,多方面吸收营养。

1948年就自创剧社,自编自导自演,在游戏中释放艺术天性。

1949年在同学王荣贵的带动下,又开始大量阅读文学作品,还担任过小记者。

1952年左右,第一次接触素描,表现出了独特的艺术才能。

1953年进入中央美术学院学习。这个时期,蒲国昌在绘画中关注对象、体会对象,奠定了他对对象的认知方式。由于认识的深入到位,蒲国昌的一幅素描作品《维纳斯像》作为范画在中央美院走廊被悬挂。当时对蒲国昌产生过影响的老师有黄永玉、李桦、王式廓、李斛等先生(备注:以上文字摘录自《蒲国昌传略》)。

蒲老:其实这些老师们都没有给我讲太多大道理,更多的是言传身教。我并不是个讨喜的学生,也不是黄永玉老师最喜欢的学生,但是我从黄永玉老师身上得到了许多启迪。他给我的一个艺术道路是不信邪,不套在一个套路里,让我天马行空,只要是艺术相关的东西,甚至不相关的东西,比如科学知识,我都喜欢,都吃,杂食让我不单一。

笔者:您是得了他的气。

蒲老:对,你说得很对,就是得了他的神韵,气。无论是戏剧、音乐,还是大自然,我都是在吸气,我需要整个世界的气来滋养我,听起来很玄,上次有个成都的朋友还戏谑我,这个年头了还谈什么气,但是气在我这里很实际,是很实实在在的东西。对于黄永玉老师的东西,我其实没有正经八百地学习过,我有位同学倒是深得黄永玉老师喜爱,他一板一眼,认认真真学习老师的一招一式,后来就废了。一个好学生难得,一个好的老师也难得。一个好学生必须要有悟性,学得高级。我在王式廓老师那里学到“深入”两个字。记得当时他来看我们的作品,一排走下来,走到我的背后,停下来:你这个不行啊!然后摇头走开。老师虽然只有一句话,却深深触动了我,过后我就仔细琢磨,去看他表扬过的作品,然后再对比自己当时的作品,我终于发现自己到底哪里不行了。王式廓老师要求内在的东西,要抓出来,而来自成都的我太过机灵,聪明,把什么表面效果做得很好,光影、形式什么的,搞得很漂亮,但是没有太深入的东西。这几位老师虽然都没有跟我讲几句话,但是我却受用终身。我感谢他们!

笔者:您出生在成都,学在北京,后又分配至贵州,请问这三个地方对您有什么影响?

蒲老:我用三个词来形容这三个地方在我心中的气质。成都“阴刚”,北京“阳刚”,贵州“质朴”。这三个地方对我影响都很大。自幼成长在成都,成都赋予我得天独厚的机灵和聪慧,让我无拘无束像个野小子一般全方面吸收艺术的养分。但是太过机灵和聪明的人,往往会犯一个毛病,那就是浮在面上,沉不下来。到了北京以后,北京的厚重大气以及深刻底蕴,深深影响了我,让我学会沉下来,深入去探寻更多内在的东西。为我的人生做了非常好的补充。贵州质朴粗犷接地气,就像一碗令人翻肠倒肚、刺激的有着土腥味儿的折耳根,它让我的作品充满了独特的来自泥土的味道,无论全国刮什么“世界性风”“理性绘画风”,我都可以沉在泥地里傻乎乎地自个儿玩。

笔者:离开故乡那么久了,您会回忆您的童年吗?会思念成都吗?

蒲老:年纪大了,半夜会莫名其妙地醒来,一想到小时候,就会引起我很大的感情上的波动,有时不知不觉眼泪就会流出来,我闭上眼睛,就会看到小时候的冬天,成都春熙路上,强烈的灯光照在一排排烧腊上,感觉特别温馨。

我的人生伏笔之三:王华祥

蒲老回忆当年自己进入中央美术学院的经历,在《蒲国昌》一书中有令人忍俊不禁的描述:当我看见一个个怀里揣着竹子的考生用炭笔把石膏的阿格里巴画成煤球一样黑,我惊叹不止,想不到世界上还有这样的“核武器”!汗流浃背,我用我的“小米加玩具枪”把阿格里巴押上了考卷,羞愧地逃出了考场。

蒲老:“我的人生伏笔,王华祥算一个。当年我是成都的野小子,而王华祥则是清镇的野小子。我是偶然地,莫名其妙进入美院,或许是录取我的老师韦启美看出了我的真诚,发现了我的天赋,不拘一格。所以,后来我发现了王华祥。那时我也不知道他未来的成就会有这么大。他成名后还记得我,总是提到我,说感谢我,生怕我的艺术被埋没,为我做了一些很重要的事,我也很感谢他,觉得很欣慰。我们上次还一起在贵州美术馆合办双个展,勾起了许多美好的回忆。”

从艺术传承和学统的关系上来讲,蒲国昌与王华祥可谓风云际会、亦师亦友,这其中的交集耐人寻味。1959年,蒲国昌由中央美院版画系毕业入黔执教,时年22岁;1984年,王华祥由贵州艺校考入中央美院版画系,也是22岁。蒲国昌是中央美院版画系首届毕业生,贵州现代美术教育的拓荒者;而王华祥现在是中央美院版画系主任,执中国当代学院版画教育之牛耳(备注:以上文字摘抄自管郁达编著的文献)。

可以这么说,如果没有蒲国昌,就没有我。当年艺校首批学生已经开学好几个月了,蒲老师还惦记着我这个初试不利的学生,给我机会复试再录取,足见蒲老师人品的纯洁和爱才的热切之心。蒲国昌老师是一个兼具古典和现代两种气质和能力的艺术家和教育家。又是将西方艺术本土化,将民间艺术现代化的最早和最成功的践行者之一。得有恩师如此,是天的恩赐。对于多数人来说,历史从来都是扁平而又黑暗的。只有一类人在时间中驻留,他们是历史街市中的明灯,给人类中的精英照见回归的路。(备注:以上文字节选自王华祥撰写的《恩师蒲国昌》)

尾声:“作我”——“艺术是真的!”

“作我”是蒲国昌南京展的主题,我觉得也是他一生的追逐:作一个真我。他的一生,为人和创作高度统一,真实真诚。曾经为了当代艺术的创作,80岁的他还跑到歌厅舞厅去蹦迪摇滚,只是为了达到一种创作与人高度的统一,同步律动,让自己一直在场。打篮球是为了有一个好身体创作,做一位烟酒茶不沾的清教徒,用尽一切力量在艺术创作里燃烧,只是因为他相信“艺术是真的”,他用尽自己一生的精力与智慧,做一个为艺术而生也可为之死的“林妹妹”,却绝不是清高避世的“槛外人”。所以,他曾说:我觉得作为一个艺术家,我应该把整个生命、整个感情投入进去,真正做自己在场的艺术,这个艺术才会被别人接受,去感动别人。我非常想知道我用毕生全部精力投入,我的艺术能进入什么层面,艺术的至高境界是什么样子。

在笔者采访近两个多小时的时间里,他从未喝过一口水,他给我们上的茶原封不动,在结束采访后,我实在忍不住想敬老师一杯茶,恭敬端起来给他,他很绅士地摆手说,我神经衰弱,从不喝茶,谢谢你。我克制住内心的波澜,这位神经质、敏感的永恒少年在极度清醒中徐徐释放他在艺术道路上的野心和能量。生活中多清简,多绅士,多克制,在艺术上就有多倔强,多霸气,多狂野:“上帝创造万物,我创造上帝”。终其一生,他都在斗争,与俗世斗争,与身体斗争,与自己斗争,一次次超越自己,不重复任何人,包括自己!

我必须要走了,虽然他从未作出任何不耐烦的手势和送客的表情,还一直微笑安慰我:“你看,我都80多岁了,依旧不会搞人际关系,还不是活的很好,我唯一觉得对不起的就是儿子蒲菱。”他轻轻叹了一口气,这是整个采访过程中唯一的一声叹息。“你搞不好人际关系没关系的,总之,你要记住你很特别!”

我多年來一直認为蒲菱应该可以成为一个出色的电影导演,他在视觉、听觉、文字、情商、智商、艺术語言、组织能力、表达能力、思想观念各方面都有极高悟性,这正是电影导演所应具备的,但他却没有具备一个会來事的老爸把他尽早地推上这个舞台。乃吾之憾也!(备注:这段话来自蒲老的微信)

我实在不能再打扰了,起身告辞。蒲老送我们到门外,我们脱下鞋套,下楼,门口一直安静,一回首,他在门口目送。

“请您回屋,不要送了,再见!”

下楼,已是傍晚,外面依旧是白晃晃的日头。我的眼睛睁不开,泪水盈眶。

卡尔·古斯塔夫·荣格说过一句意味深长的话:“一个人毕其一生的努力就是在整合他自童年时代起就已形成的性格。”

蒲老生在川府之国,钟鸣鼎食之家,严父慈母,哺之以教养和胸怀,育之以自由和热爱;蒲老学在中央美术学院,恰有大师同行,启之以视野和深刻;蒲老长在贵州,润之以山岚雾气,植之以质朴和深情。

老师,贤妻,高徒,朋友……都成为了他性格的一部分。我们的所思所想,一举一动,也是如此。就像南美雨林中的一只蝴蝶扇了一下翅膀,有可能引发太平洋上一场暴风雨。

(现场摄影宋亚与蒲国昌老师合影)

所以,我必须写下这些流水账一样的文字。或许拙劣,却我手写我心。正如林妹妹都未必懂宝玉的深情一样,或许像我这样的许多人都未必真的懂蒲老以及他的艺术,但是我正在读他,且多么希望自己成为那幸福的伏笔。

荣格还有另外一句话:“人类存在的唯一目的,是在纯粹的自在的黑暗中点亮一盏灯!”

蒲老就是这盏灯。